1. 自己紹介

米国スタンフォード大学整形外科に留学している宇野智洋と申します。山形大学を2010年に卒業後、2013年に同大学整形外科に入局し、関連病院で山形県における肩関節外科の先駆者である後藤康夫先生、村成幸先生、靍田大作先生のご指導のもと、勤務し肩関節に関わる臨床研究に従事してまいりました。2018年には大学院に進学し、白色家兎を用いた腱板変性モデルを作成し、骨髄由来多血小板フィブリンを用いた腱板修復の研究に取り組みました。現在はYunzhi Peter Yang 教授の指導のもと、バイオマテリアルを用いた骨折・骨欠損治療や腱板修復に関する再生医療の研究に従事しており、主に動物モデルを用いた研究を行っております。

2. 海外留学を行う事になったいきさつ

私が海外留学を決意した大きな理由のひとつは、英会話に対する苦手意識を克服したいという思いからでした。一般的には「英語が苦手なら留学は避けるべき?」と考えられるかもしれませんが、英語論文の執筆経験を通じて、自分の考えや疑問を英語で発信したいという思いが芽生えました。そのため大学院在学中に駅前留学やオンライン英会話を始め、英語力向上に努めました。同門の丸山真博先生がスタンフォード大学に研究留学されていたご縁で、整形外科の他の研究室にて動物実験を行う整形外科医を探していることを知り、丸山先生のご推薦により、貴重な留学の機会をいただきました。

3. 海外留学での生活:不安と現在

カリフォルニアは円安に加えて記録的な物価高が続いており、渡航前は生活面、とくに、住居について大きな不安がありました。今回は単身赴任での渡米となったため、Facebookなどを通じてスタンフォード大学周辺の日本人コミュニティに相談し、運良く日本人シェアハウスに入居することができました。カリフォルニアでは、シェアハウスは割と一般的で、渡米直後には多くの生活情報を共有してもらったり、食事・外出・スポーツなどを共に楽しんだりできたため、大変ありがたい選択肢でした。その後は2度の引っ越しを経て、現在は3か所目のシェアハウスに居住しています。これまで共に生活した方々は各分野のスペシャリストで、自身の人生では得難い貴重な話を伺うことができ、大きな学びとなりました。また、英会話のメンターとしてスタンフォード大学の最初のresidentをして現在は整形外科医の第一線を退かれたDr. Robert G Aptekarと知り合えたことやスタンフォード関連の草野球チームにも参加させてもらっていることは非常によい経験です。スポーツ観戦も大きな楽しみの一つで、大学スポーツとは思えないほどの迫力ある試合が楽しめ、花巻東高校から野球留学している佐々木麟太郎選手の試合も観戦しています。

4. 家族の反応について

留学の話を家族に伝えた際は、驚きと心配が入り交じった反応がありました。妻と3人の娘がいますが、上の子が小学校高学年であったこと、そして物価高の影響もあり、今回は単身赴任を選択しました。妻には家庭のことを任せきりになっており、子供達にも不便な思いをさせてしまっていますが、最終的には、応援してくれた家族には深く感謝しています。帰国後には、恩返しをしなければなりませんね。

5. これから海外留学を考えている方へ

海外留学に少しでも関心のある方に伝えたいのは、「不安があっても挑戦することで必ず成長できる」ということです。準備には時間と努力が必要ですが、そのプロセス自体がかけがえのない経験となります。アメリカの大学は分業体制が整っていて研究助手の支援を受けながら研究を進められるというイメージがありましたが、実際には多くの作業を自分一人で行う必要がありました。研究留学を検討している方には、日本での基本的な研究手技を整理し、メモとして持参することをおすすめします。

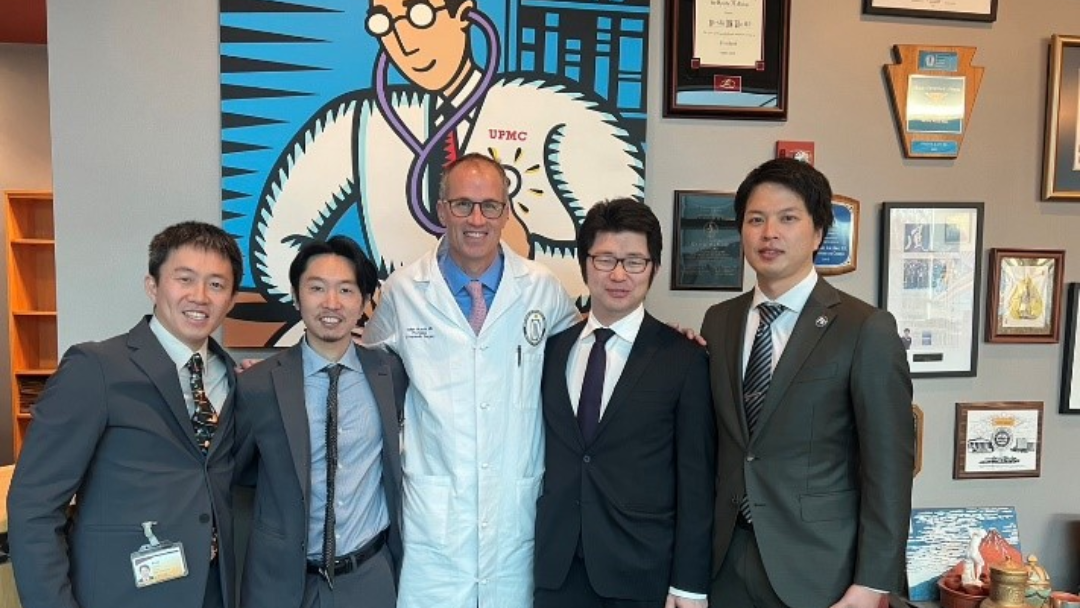

また、同時期には隣の研究室に神戸大学の篠原先生、佐賀大学の村山先生、九州大学の薄先生、慶応義塾大学の栗原先生、琉球大学の伊藝先生などが留学されており、同世代の整形外科医として貴重な時間を共有できました。整形外科に限らず、他分野・他大学、さらに世界中の研究者と出会えたことは大きな財産です。加えて、シリコンバレーならではかもしれませんが、スタートアップ企業の関係者や医療以外の分野の方々との交流もありました。私は社交的な方ではありませんが、自分から積極的に行動し、人とのつながりを大切にする姿勢が重要だと実感しています。

現在、留学を考えている先生方にとって、アメリカの現状は気がかりな点が多いと思います。研究費の停止や新規研究費の凍結、さらには個人単位でのVISAの取り消しといった情報が、連日のようにネット上を賑わせています。スタンフォード大学でも、ごく一部ではありますが、学生のVISAが取り消されたという事例も報告されています。研究費に関しては、スタンフォードのような私立大学では国家予算に全面的に依存しない運用がなされているものの、共同研究に関連する予算の凍結など、少なからず影響がでています。今後数年は、研究分野において不安定な状況が続くことも予想されますが、科学技術の進歩にとって研究活動はかかせないものであり、事態が改善に向かうことを強く願っています。これから留学をお考えの先生方には、最新の情勢に加え、受け入れ研究室の研究資金状況などにも十分ご注意いただくことをお勧めします。

6. スタンフォード大学での研究活動の様子

大学院時代に動物実験の経験があったことに加え、前任の留学者である京都大学の前川裕継先生からも情報提供をいただいていましたが、異国の地で実験を自ら立ち上げるということに対する不安は大きいものでした。実際に渡米後すぐに実験の開始を求められ、様々な手続きを一人でこなす必要があり、今振り返ると非常に困難なスタートでした。

最初はバイオマテリアルを用いた動物実験に取り組みました。私の所属する研究室は整形外科に属してはいますが、他のメンバーは主にマテリアル系のエンジニアであり、医師は私一人です。3Dプリンターで作製したハードマテリアルに成長因子や細胞を混合したソフトマテリアルを組み合わせたハイブリッドマテリアルを、大腿骨の骨欠損部に移植するというラットモデルを用いた実験を行っています。このハイブリットコンポジットが、将来的には関節窩の骨欠損に応用できるのではないかと期待しています。

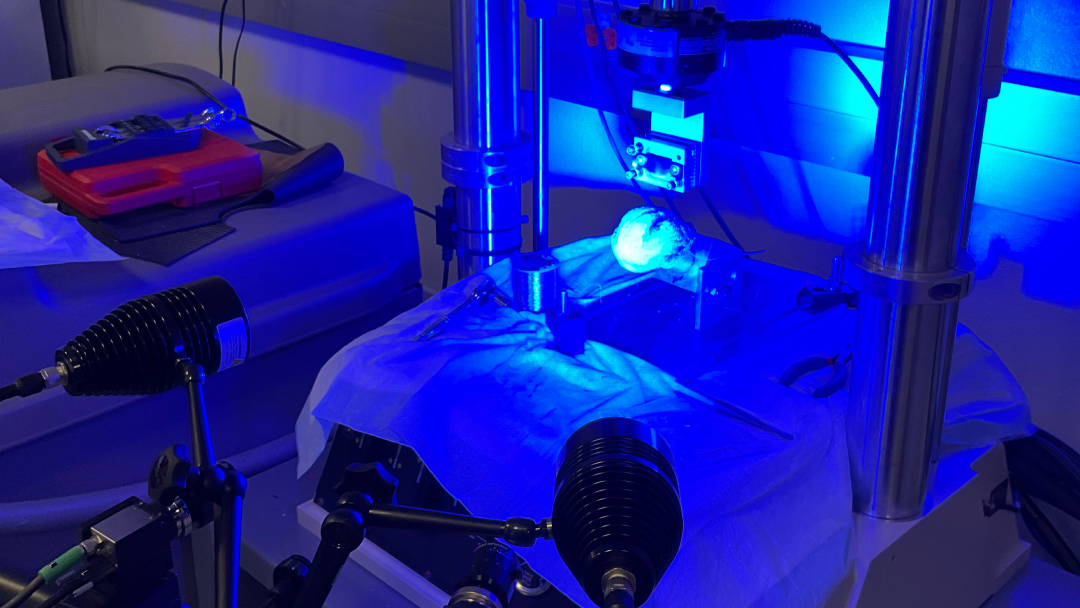

また肩関連に関する研究では、日本と同様に白色家兎を用いて陳旧性腱板断裂モデルを作成し、コラーゲンを用いたハイブリッドマテリアルを併用した腱板修復の研究を行っています。驚いたことは、アメリカでは獣医が全身麻酔のために気管挿管を行い、術場スタッフが機器準備・体位設定・消毒・ドレーピングを担当するなど、まるで病院の手術さながらの体制が整っていることでした。術後は集中治療室にて獣医が管理を行い、術者は執刀に専念できる環境です。一方で、一回の手術費用が数千ドルに上るなど、そのコストの高さにも驚かされました。

最後に

このような貴重な留学の機会を支えてくださった髙木理彰教授、鈴木朱美前医局長、結城一声医局長、丸山真博先生をはじめ、同門の先生方に心より感謝申し上げます。